着物コーディネート5月:細野美也子|わらくあんみずもちsince1941 富山

〈五月コーディネート①〉

初夏と呼ばれる季節のコーディネート。

着物

単衣前倒しで楽しむ附下。

この時季になると、まだ袷? 単衣? という声を聞くようになります。

従来のセオリーから鑑みると迷うところですが、逆にある程度着物を着慣れている方のほうが柔軟で、カジュアル着物だと単衣を実践している方が多いと思います。

しかし、本当に迷うのはフォーマルやセミフォーマルではないでしょうか。

結論から先にいうとフォーマル系も単衣前倒し、つまり5月からが浸透しつつあります。

もちろん、地域性や参加するシーンによる違いはあると思いますが、総じていうと全国的に「単衣の時代」です。

ところで、結婚式と並んでフォーマルなシーンとして捉えられる場に、お茶席があります。

ある意味、個人が主催する結婚式より着物のルールが固定化して、そのルールが絶対的なコンセンサスとして捉えられていた観があります。

しかし、その茶道界において圧倒的会員数を誇る流派の専門誌が、昨年ついに5月10月の単衣を―認定という言葉は使っていませんが、認定すると理解できる見解を公に掲載しました。

ここはあえて“肯定”というより“認定”と言いたいと思います。

肯定は、≒否定はしないというニュアンスに通じるような気がするからです。

認定は100%認めるということ。

誌面に掲載された内容は「単衣を6月9月だけにするのは無理があり、今後は初夏の5月6月、初秋の9月、中秋の9月にもお召しいただきたい」というものです。

伝統を語るとき、常々言っているのは、「伝統の続きは新しい」ということです。

私たちが伝統と呼び、現在(いま)にあるもので、〜江戸時代から全く変わっていないものがどれだけあるでしょうか。

時代に沿って新たな知恵や工夫が取り入れられることで人に求められ、続いてきたと考えます。

そういう意味では、デニム素材や和洋ミックスなコーディネートも、そして洗える着物も、伝統の続きの一環だと思っています。

そして、単衣の着物の良さは袷より手入れしやすいこと。

洗える附下だから付与する大きなメリットです。

着物初心者の方が気軽に着られる附下。着物上級者の方が満足する完成度。

きものサロンみずもちのセレクト・コレクションです。

帯

旬に締めたい、旬以外でも締めたい菖蒲の帯。

ありそうでない、キレイな水色の袋帯。

菖蒲がのびやかに表現された瑞々しい帯です。

まさに菖蒲が旬の皐月にぴったりですが、5月以外でも着回しが利く帯です。

リアルな柄は季節に合わせるといわれます。

しかし、この帯の良さは織りで表現されているので染めほど写実的でないこと。色数も抑えめ。

そして、構成もアールヌーボーのような曲線を取り入れデザイン化されているため、そこまで季節を問いません。

旬は旬を取り入れたお洒落として、それ以外では「水色の帯」の印象をもってコーディネートを楽しめる一筋です。

コーディネート

日常感を取り入れた若々しい街コーディネート。

さっぱりした柄なので小紋感覚で気軽に街へ出かけるイメージのコーディネートです。

帯の水色がいまどきのカジュアルを印象づけてくれます。

ポイントは細めの平の帯〆。

ターコイズブルー×白が初夏の爽やかさを伴って、スマートな帯回りを演出してくれます。

附下というと、ややフォーマル寄りに考える方も多いと思いますが、重たくない色柄であればどんどん街着としても着ていただきたいと思います。

洗える附下だから、むしろ気軽に街着にできますよ。

単衣・夏附下:東レシルジェリー洗える着物 111-0243

夏袋帯:西陣織 帯屋捨松 モダン花装飾文 119-0001

帯上:江戸組紐 五嶋紐 313-0023

帯〆:京都和装小物 衿秀 グレー・ターコイズグリーン暈し 312-0284

きものサロンみずもち:https://warakuan.shop-pro.jp/

〈五月コーディネート②〉

単衣の季節を意識しつつ体感温度にしたがった、快適コーディネート。

着物

薄物にはちょっと早いが夏物を着たい気分―単衣・夏の附下。

かつての季節のセオリーでいくと、単衣のち薄物ですが、現在では体感温度にしたがって快適な着物生活を、という時代になったことは先日も触れました。

とはいえ、着物をよく知る人、または暑がりの人にとっては、「もう夏物でもいいくらい」だが、

「まだ薄物は早い」と思うこともあるのではないでしょうか。

そして、「単衣で仕立てたけれど地風がしっかりしていて結局は暑くて着られない」という声も聞きます。

温暖化は何かと悩ましい問題が派生します。

ご紹介している附下はセオ・アルファ素材の、「単衣だけど夏物」というアイテム、「夏単衣」のカテゴリーになります。

普通の単衣は袷仕立ても考えられます。

つまり、裏を付けるか、付けないかの差。

しかし夏単衣は完全な薄物ではありませんが、袷で着る地風でもありません。

つまり盛夏を除いては、むしろ快適に着られるセオ・アルファの単衣なのです。

ところで、「盛夏を除いて」とはいいましたが、

セオ・アルファ自体は浴衣で作られることもあり、それを盛夏に着物仕様で着る人も多い素材です。

肌触りがクールでドライ感があり、簡単に洗えるので、近年カジュアル着物では人気の素材です。

このセオ・アルファを、染め、柄づけにこだわり、上質感を感じさせる附下として作ったのがこちら。

だから同様に上質な帯との相性もよく、きちんと感があるカジュアル着物の感覚で着て頂けます。

涼やかな色目で、暑がりの方でなければひと夏を通してお楽しみいただくこともできます。

着物初心者の方が気軽に着られる附下。着物上級者の方が満足する完成度。

きものサロンみずもちセレクト附下。

帯

単衣・夏九寸名古屋帯 八重山上布 浦崎敏江。

逸品の冠が付くことが多い八重山上布。

夏の産地ものとして常に人気です。

逸品というのは希少性もさることながら、

経産省の伝統的工芸品指定のほか、沖縄県伝統工芸品や、同無形文化財指定他、伝統工芸品としての価値が揺るぎない存在だからです。

特徴としては上布の素材の涼やかさなど、沖縄ならではの絣模様。

こちらは、いわゆる琉球ものらしさが伝わりながら、民芸的な雰囲気がそこまで強くないのでコーディネートもしやすい夏帯です。

コーディネート

夏を先取りする、寒色系でまとめたお出かけコーディネート。

附下といいながら、セオ・アルファの気軽さもあるので、肩の力を抜いて楽しんでいただけるコーディネートです。

しかし、気軽とはいえ附下としてのきちんと感はあるので、そこのバランスをみて、上質な逸品の帯を合わせました。

カラーコーディネートとしては小物も含めて涼やかな寒色系でまとめ、寒色のなかでさらに帯上がクールな締め色になるようにチョイス。

この色が活かすため、帯〆はわざと裏の色を用いて、結び目にわずかに出る表の濃い色がアクセントになるように意識しています。

単衣・夏附下:東レシルジェリー洗える着物 111-0244

単衣・夏九寸名古屋帯:八重山上布 浦崎敏江 120-0047

夏帯上:江戸組紐 五嶋紐 313-0093

夏帯〆:江戸組紐 五嶋紐 平組 ブルーグレー 312-0394

きものサロンみずもち:https://warakuan.shop-pro.jp/

〈五月コーディネート③〉

クセあり古典は、正統派を越えてアートな着こなしに繋がるコーディネート。

着物

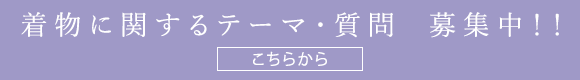

控えめにも華やかにも装える―暈し染めと刺繍の附下。

薄黄緑と薄グレーのぼかしに、花に丸紋が配置された洗える附下、セオ・アルファです。

一見、大人しく見えますが、抑えた華やかさがあり、多面体な表現力のある附下です。

その理由は、花丸紋に刺された刺繍と暈し染めの効果。

柄は染めだけの表現に比べると、暈し染めの効果もあり立体的な奥行きを見せてくれます。

この立体感――実は衣服にとっては隠れた効果、場合によっては絶大な効果にもなる要素があります。

今回はちょっとそこに焦点をあてながらご紹介していきたいと思います。

ご存知の通り、着物は平面を裁断して仕立てていく衣服です。

立体縫製の洋服と違って、着付けで体に合わせていきます。

着付けの技術での差は別にして、奥行きを感じられる柄は体にも立体感が感じられます。

この場合の奥行きは単に遠近法での風景画……という意味ではありません。

柄はもちろん、配色においても布に動きや陰影を感じられるとキャンバスとなる体(=身幅)にも立体感がでてきます。

それだけで痩せて見えるとか、ほっそり見えるとまでは言いませんが、要は身幅にも奥行きを感じられ、身幅そのものの存在をいい意味で曖昧にしてくれます。

そして控えめながら刺繍が施されているので、ひと手間かかっている上質さも伝わります。

また、こちらの薄黄緑と薄グレーの配色は若々しい明るさ・華やかさと、グレーの大人っぽさも合わせもっているので、顔を生かすかはコーディネート次第。

袋帯ももちろん合いますが、趣味性の強い洒落袋帯や名古屋帯で純粋に着物のお洒落を楽しむのもいいですね。

着物初心者の方が気軽に着られる附下。着物上級者の方が満足する完成度。

きものサロンみずもちセレクト附下。

帯

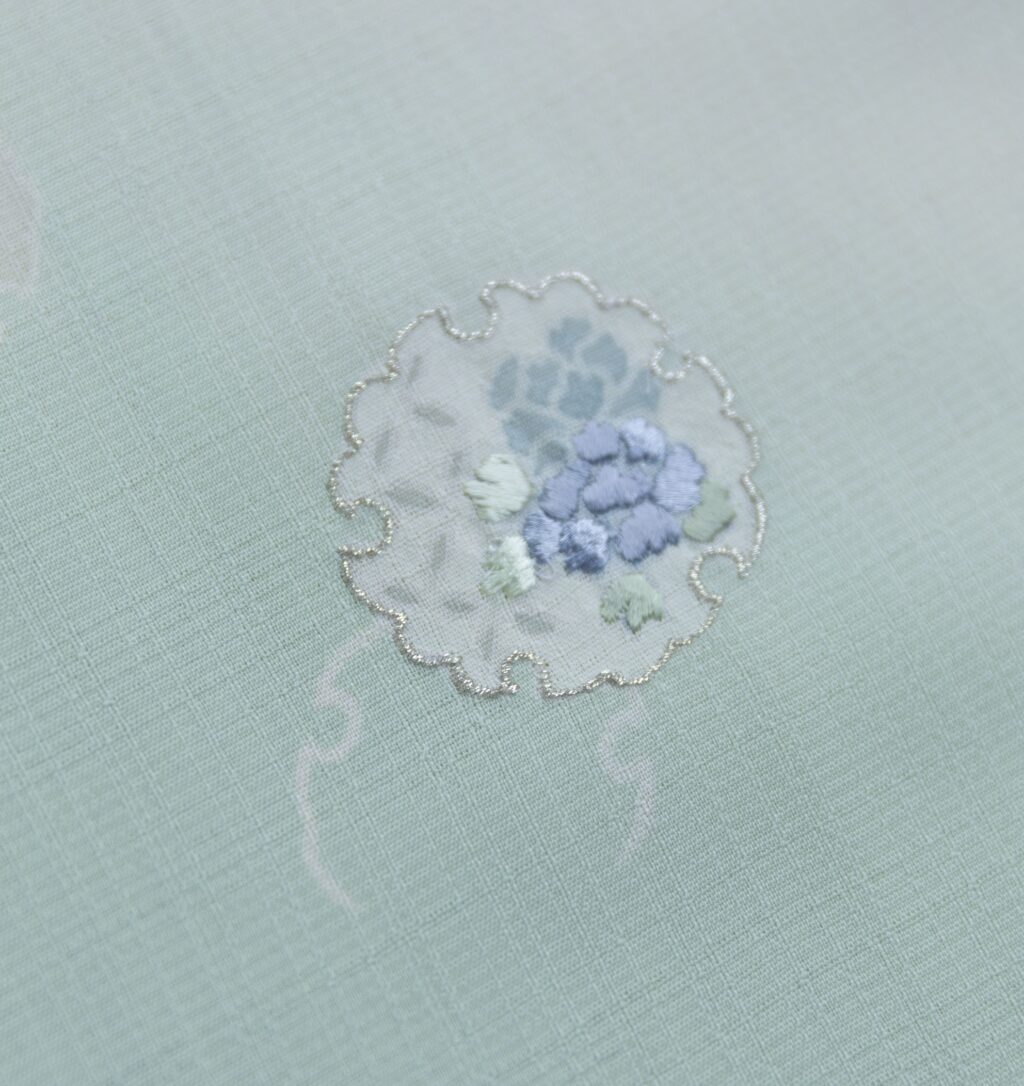

単衣・夏名古屋帯 栗山工房 和染紅型 鶴の丸。

人気の栗山工房 和染紅型の単衣帯です。

The古典はアートに通じる個性を発揮。

栗山紅型をご存知の方なら、通常の柄と大分違う印象を受けるのではないでしょうか。

お太鼓を飛び出すくらいに大胆に描かれた鶴。

見事な躍動感があります。

古典的な吉祥柄だから、逆にこの構図がアートな雰囲気さえ感じさせるモダンみになっています。

素材が麻という点も珍しく、夏帯ではあまり見ない個性派です。

人と違う着こなしやコーディネートを楽しみたい方にはぜひオススメしたい帯です。

コーディネート

附下、帯、それぞれの特長をかけ合わせた上品モダンコーディネート。

附下のほうは単衣の軽やかさを楽しめるスッキリしたプレーンな色柄。

帯で様々な顔を作ってくれます。

そして、帯は個性的でモダン味がありますが、古典的な鶴の文様という両面のイメージを表現しています。

どちらの表情を選ぶかで、正統派コーディネートも、モダンなコーディネートも可能。

今回は附下のスッキリ感を生かして、遊びすぎない上品モダンという、ちょっと新しいチャンネルでコーディネートしてみました。

あえてクセがあるアイテムを上手に取り入れるとお洒落の完成度が3割増しに見えます。

絶対褒められる上級者コーディネートです。

附下:東レシルジェリー洗える着物

単衣・夏九寸名古屋帯:栗山工房 和染紅型 麻 鶴に丸 黄緑色 120-0032

帯上:京都和装小物 衿秀 313-0087

帯〆:江戸組紐 五嶋紐 312-0280

きものサロンみずもち:https://warakuan.shop-pro.jp/

〈五月コーディネート④〉

垢抜けブラウンを、誰がみてもおしゃれ!だと感じるワンカラーコーディネート。

着物

白暈し染めがアクセントになる、ブラウン濃淡の附下。

ブラウン―茶といえば日本では四十八茶百鼠といわれた江戸の粋なイメージがありますが、

洋服文化に変わった現在では、欧米のシックというイメージが行き渡っているかもしれません。

ところで現代、着物で茶色というのはあまり多くないように見受けます。

着物といえば、落ち着いた中間色が多く、年代を越えて長く着ることを考えると意外かもしれませんが、女性ものでは多いとは言えないと思います。

現代では粋より、地味につながる渋めの印象が勝ってきているのかもしれません。

しかし!茶はコーディネート次第で飛び抜けた垢抜け感が出る色です。

正統派のように見えて、実は結構個性的な色なので、ぜひご紹介したいと思いチョイスしました。

白を挟んだ茶の濃淡の暈し染めが、やや鋭角に長く伸びているところがポイント。

秀逸なのは、雪輪花丸模様とともに、この白がヌケ感になるのではなくパキッとしたアクセントになっているところです。

この雪輪花丸模様があることで渋みを中和し、シックな印象に柔らかさをもたらしています。

茶色というより、ブラウンという響きが似合う濁りを抑えたきれいな大人色。

パーソナルカラーで言えばイエローベースの方には特にお似合いになる色です。

地味―ではなく、洋服感覚で着られる色みなので、普段のファンションで茶が多い方、お好きな方にはぜひお試しいただきたい垢抜けブラウンです。

前回ご紹介した附下と色違いになります。

着物初心者の方が気軽に着られる附下。着物上級者の方が満足する完成度。

きものサロンみずもちセレクト附下。

帯

夏八寸名古屋帯 刺繡 小牧 正倉院華文。

大陸のダイナミズムを感じる異国情緒ある正倉院華文

小牧の、夏物刺繡八寸名古屋帯。

織りの地風におもしろみがあり、かつ、正倉院華紋を大胆に一つ、デザインとして取り入れたところに作り手の創造性があります。

シルクロードを辿ってやってきた正倉院の宝物、そのなかの文様はすべからく異国の香りがします。

国風(くにぶり)文化が形成された平安時代、ひいてはその流れを組む現代の和文化といわれるものとは一線を引く存在感があります。

その違いを一言で言い表すなら、雅と対局にある、大陸的な壮大さとおおらかさ。

それでいて、正倉院華紋という高貴さが織り込まれています。

ワンカラー・茶に緩急を付けた色の使い方も素晴らしい配色センスです。

夏帯としては稀有なデザイン。

夏ものコレクションに加えてはいかがでしょうか。

コーディネート

知的なブラウン・ワンカラーコーディネート成功のコツ。

昨今流行のワンカラー・コーディネート。

以前も、ワンカラーコーディネートをワントーンコーディネートと称する混乱、間違いをお伝えしたことがありました。

今回は茶1色でまとめた、ワンカラーコーディネートです。

このワンカラーコーディネートを成功させるコツは、同じ色の中で緩急をつけること。

緩急とは、色の濃い薄いに加えて、例えば黄色みのある茶色、黒っぽい茶色、赤っぽい茶色など、

変化をつける色を取り入れることで表情がぐんと豊かになり、

単に“同系色”というのとは違うリズムが生まれてきます。

今回で言えば、附下の暈し染めの濃淡、八寸名古屋帯の正倉院華紋の中の色みの変化、帯上の染め分け等です。

さらにコツのコツを内緒でお教えすると、1つのアイテムの中でも色みが2〜3、変化があるとより複雑で、ワンカラーなのにキャッチーなコーディネートができます。

アイテムさえあれば簡単。

ぜひ、帯上、帯〆の小物にも着目してください。今回、帯上は衿秀。帯〆は五島紐を使っています。

単衣・夏附下:東レシルジェリー洗える着物 111-0246

夏八寸名古屋帯:小牧 刺繡 正倉院華文 薄茶色 120-0004

帯上:京都和装小物 衿秀 313-0083

帯〆:江戸組紐 五嶋紐 312-0148

きものサロンみずもち:https://warakuan.shop-pro.jp/

〈コーディネーター〉

コーディネート 文:細野美也子様(月刊アレコレ)

https://www.arecole.com/

Instagram:@arecole.miyakohosono

〈会社案内〉

水持産業株式会社

https://www.warakuan.jp/

〒933-0804富山県高岡市問屋町20番地

TEL:0120-25-3306

SNSではお役立ち情報・最新情報を更新中ですˎˊ˗

ぜひフォローして投稿をチェックしてください🔍

確かな品揃え、着物購入をお考えの方にオススメ🌷

〘きものサロンみずもち〙

@kimono_mizumochi